外置天线去哪了

文献US2439411A公开了最早的手机天线结构,该专利由摩托罗拉于1944年申请,如下图所示,最初用于战地通信中。

在80年代,移动电话通常指的是这种设备:

这种手机诞生之前的设备有着行李箱式的外形,依靠内置电池或者汽车的电力系统供电,重达8斤,售价与承载它的汽车价格相当。从图中明显可以看出鞭状的外置天线竖立在移动电话上。

此时天线并不需要复杂的设计,大部分为全向的单极天线。毕竟以当下的观点来看,在那个年代整个移动通信网络都是比较简单的,天线的收发电路通常是模拟信号电路,只要保证能在任意方向收到信号即可。

小百科之单极天线:

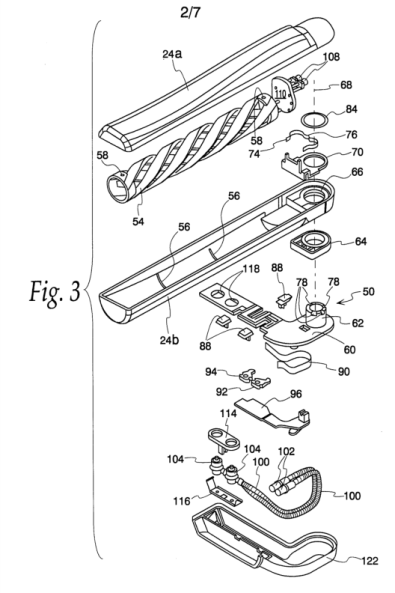

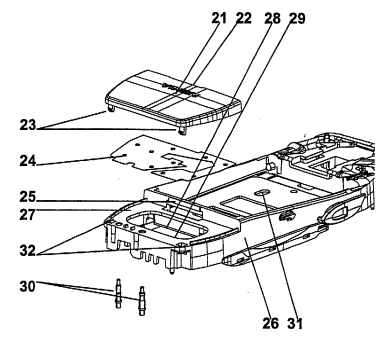

外置天线的缺点是显而易见的,尺寸大、易损坏、不美观等。为了更好地收纳外置天线,业界将天线设计为能够通过特定机械结构伸缩、旋转使其更好地收纳在手机中,并通过匹配电路的设计缩短天线的长度。例如拉杆伸缩天线、金属螺旋天线、旋转天线等形式。专利文献US006054959A、JPH08213817A公开了常见的外置天线结构。

US006054959A

JPH08213817A

为了克服外置天线物理上的上述缺点,随后出现的手机天线逐渐发展为内置天线。

Hagenuk公司于1996年推出的HagenukGlobalhandy被认为是业界首款内置天线[1]。其采用缝隙作为辐射单元,仅支持GSM900频段。

诺基亚设计的直板手机Nokia 3210中采用的内置天线为更典型的内置天线,即平面倒F天线(PIFA,PlanarInverted-FAntenna)。长久以来诺基亚手机能砸核桃的质量被人津津乐道,而诺基亚手机的天线设计也是业界标杆。诺基亚曾在一份官方声明中表示“在诺基亚手机正式投放市场之前,我们会进行人工测试,其中包括用户通话过程中握机方式、音乐播放、网络浏览及其他活动。如果我们计划推出的某款手机天线性能与外观设计相冲突,我们将把天线性能放在首位”。

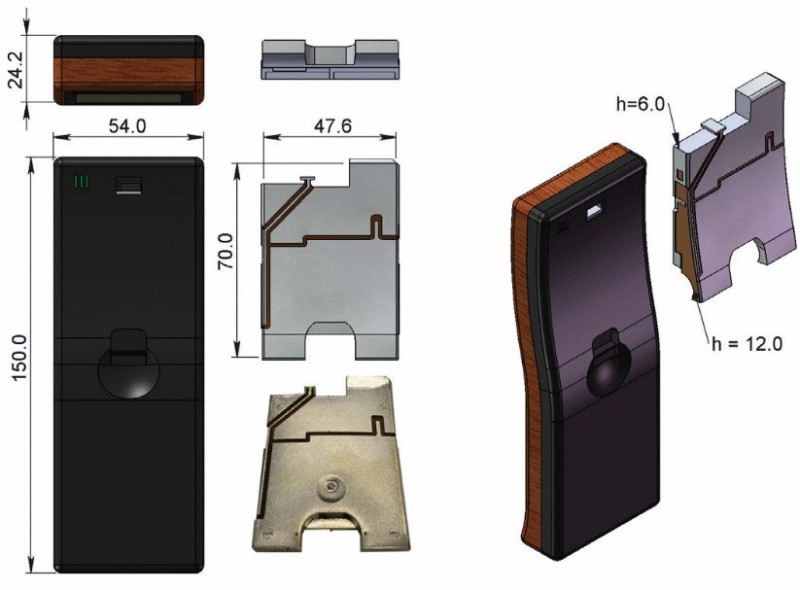

诺基亚先设计天线再设计手机的理念影响了很多厂商。在很长一段时间内诺基亚擅长的PIFA天线都是手机内置天线的第一选项。例如专利文献EP1615293A1、US2002135521A1中示出了手机中典型的PIFA天线。PIFA天线的优点有很多:体积小,频带宽,增益高,SAR值很低。但其辐射平面到地面的剖面高度一般不能低于6mm。随着超薄手机的流行,PIFA天线不再适用于手机内置天线的设计。

EP1615293A1

US2002135521 A1

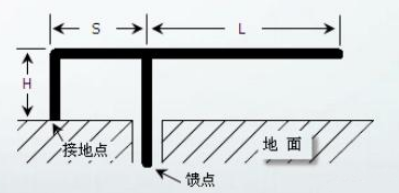

小百科之PIFA天线:

PIFA(PlanarInverted-F Antenna)天线是倒F天线IFA(Inverted-FAntenna)的平面形式。倒F天线(IFA)是由倒L形单极子天线增加一个接地路径得到。IFA天线具有一个馈电点和一个接地点,由于其侧视图为倒F形,所以被称为倒F天线,倒F天线最大的优点就是可以改变馈电、接地位置,将输入阻抗调整至50欧姆。

PIFA(PlanarInverted-F Antenna)天线是倒F天线IFA(Inverted-FAntenna)的平面形式。倒F天线(IFA)是由倒L形单极子天线增加一个接地路径得到。IFA天线具有一个馈电点和一个接地点,由于其侧视图为倒F形,所以被称为倒F天线,倒F天线最大的优点就是可以改变馈电、接地位置,将输入阻抗调整至50欧姆。

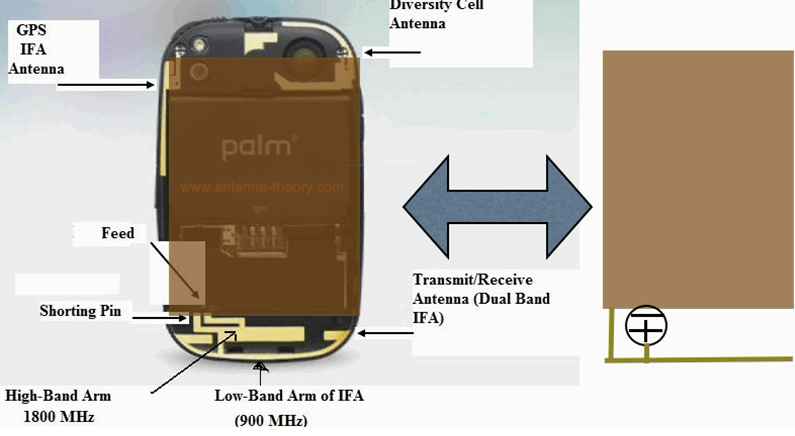

尺寸与性能的博弈

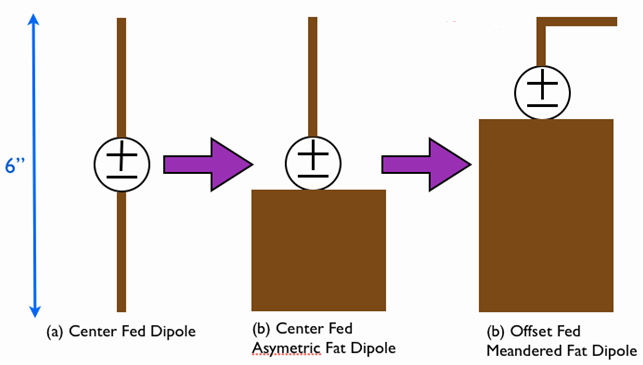

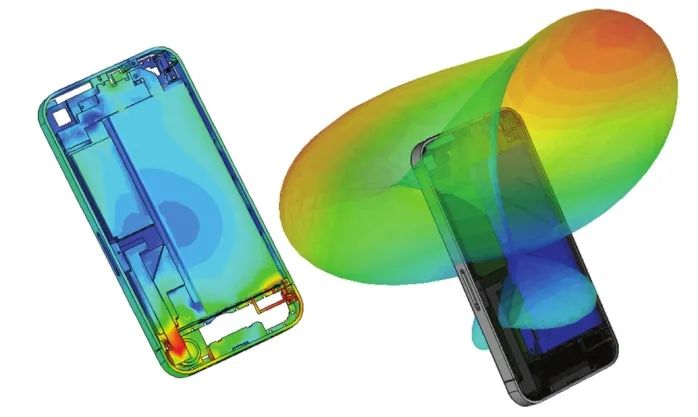

从IFA/PIFA天线出现到现今的4G手机,对天线设计而言主要是天线数的增加和频段数的增加。如下图所示,通常为GSM、WIFI、GPS应用分别单独配置一个天线和相关的处理电路,分别布置在手机PCB板的不同位置。为了在单个天线模块上产生多种频段,采用多条蜿蜒的走线,通过宽度、长度变化实现多种不同的谐振路径从而产生多个工作频段。又例如通过无源的寄生金属片与有源的辐射单元耦合以展宽带宽或者提供另一谐振路径,从而获得更宽的工作频段等。采用上述手段的天线底层本质上并无太大的变化,还是基于PIFA或者IFA天线形式。

这一切直到2010年6月苹果公司发布的iPhone4才有了重大突破。iPhone4独具匠心地将手机天线和位于手机厚度方向中间的边框整合在一起,玻璃材质机身和银灰色金属边框天线的结合让iPhone4犹如艺术品一样优雅漂亮。iPhone4的天线被设计在手机的最外延但是又不像外置天线一样产生向外的突起,这使得手机天线在功能和外形上得到了很好的平衡。

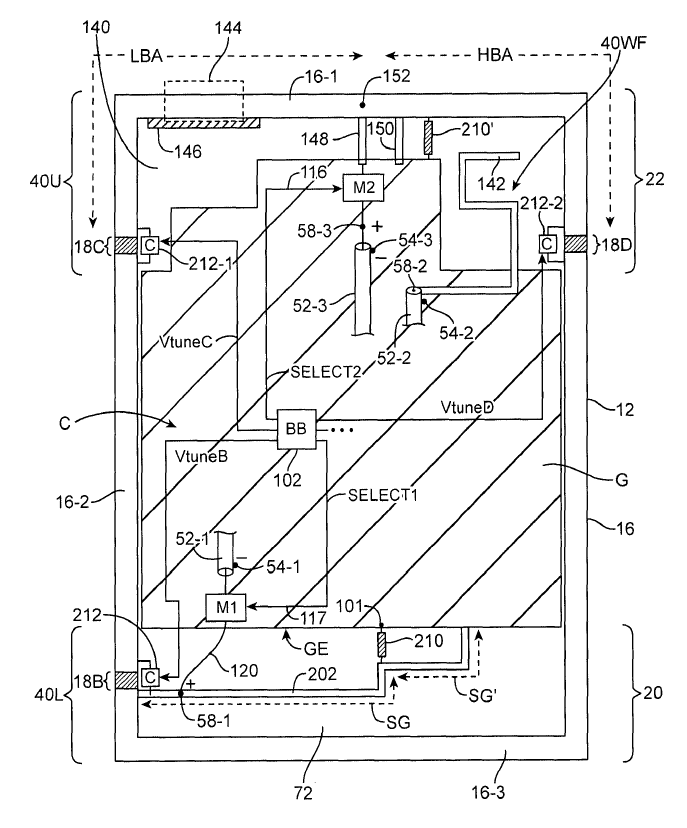

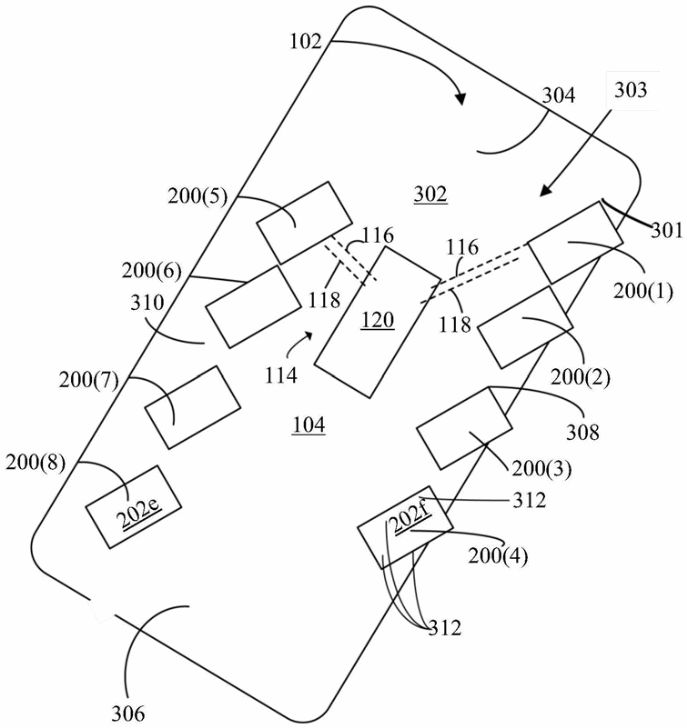

如上图所示,iPhone4的金属边框被设计为两段,一部分负责WiFi、蓝牙和GPS频段的辐射,另一段实现UMTS/GSM手机网络的辐射。在iPhone4问世后全球各大主流手机生产商也纷纷推出了类似的金属边框天线的设计。专利文献CN102684722A、CN103794866A就给出了常见的手机边框天线结构。

CN102684722A

CN103794866A

随着消费者对手机多功能、高速率、小体积等方面的追求越来越高,手机内部电路系统越来越复杂,留给天线的设计空间越来越小。在广告上我们能看到手机外观纤薄,然而广告却没有告诉我们为了让手机的厚度减少1mm不得不牺牲了多少手机天线的性能。因为手机天线的尺寸直接影响了天线效率。

再加上市场需求也增大了天线设计的难度。例如用户偏好金属外壳的触感和光泽,然而金属是导体,在金属物体靠近天线时,由于电磁耦合产生的寄生电容效应会使得天线的谐振频率产生漂移。三星的旗舰手机Galaxy系列长期以来都被诟病“万年塑料壳”,直到2015年发布的GalaxyS6才使用金属外壳。

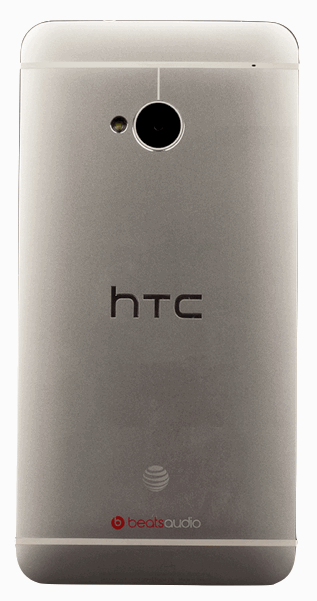

采用金属外壳的手机天线需要根据实际情况作出特别的设计和调整。例如全球首款全金属智能手机HTCOne,为了使得天线能够工作在特定频段,在机身背壳上有明显的白色缝隙用以隔离出天线区域,天线馈电点跨接在槽的两边。随后苹果公司的iPhone6也采用了类似的设计,但是难看的白边被用户吐槽了许久。然而这条白边实际上是为了使得天线与手机金属外壳共存而做出的妥协。

5G时代

5G的频段分布基本以6GHz为界,低于6GHz一般称之sub-6GHz频段,而高于6GHz则常称之毫米波(mm-Wave)段。海量的机器式通信(mMTC)与超高可靠性低延时通信(uRLLC)主要使用sub-6GHz频段,其天线设计与3G、4G时代的天线并无明显差异,主要是在面对5G更显著的MIMO需求时,天线数量增多所带来的隔离度问题。而增强的移动宽带(eMBB)要求更高的数据传输速率,通信系统软件方面的改进已无法显著提升速率,因此5G选择了将工作频段提升至毫米波频段。毫米波频段此前多为军用,例如雷达。因此雷达的相控阵,波束赋形等技术也被引入到手机天线设计当中。毫米波天线与此前的天线设计主要差异在于毫米波天线通常为天线阵列,能够通过收发机灵活控制阵列中的每一个阵元的幅度和相位,从而控制天线阵列的波束指向。

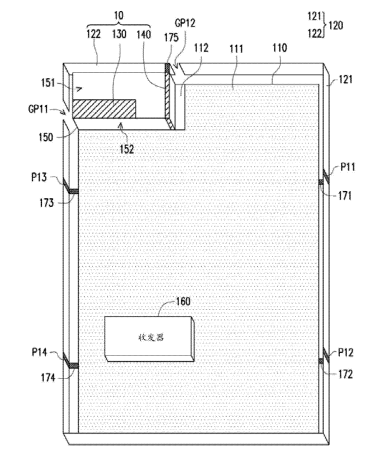

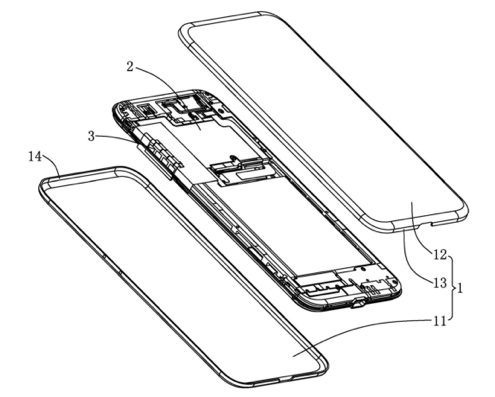

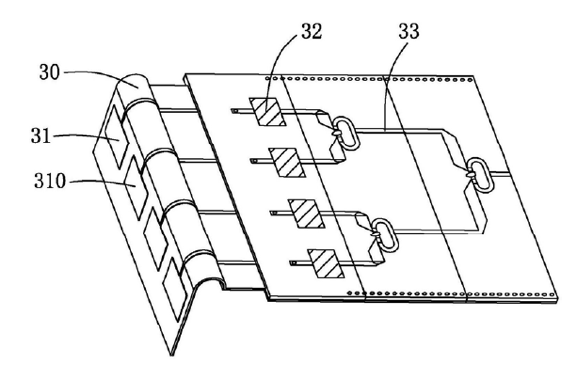

但是PIFA天线并不会在5G时代消失,因为每一代移动通信网络的升级都需要“向下兼容”。即5G手机中,此前4G/3G的功能都会同时存在。例如MIMO是LTE的重要特征,5G中使用sub-6GHz频段的天线将继续沿用并优化MIMO技术。专利文献CN108321498A、CN110235308A示出了典型的手机MIMO天线结构。

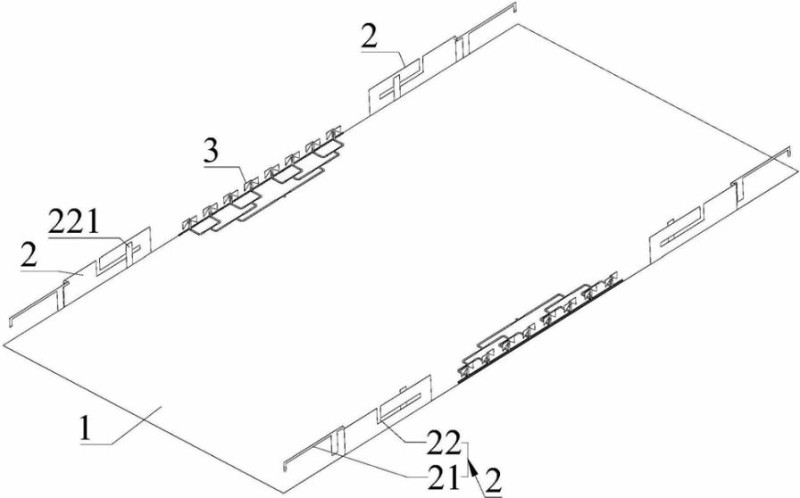

CN108321498A

CN110235308A

小百科之MIMO天线:

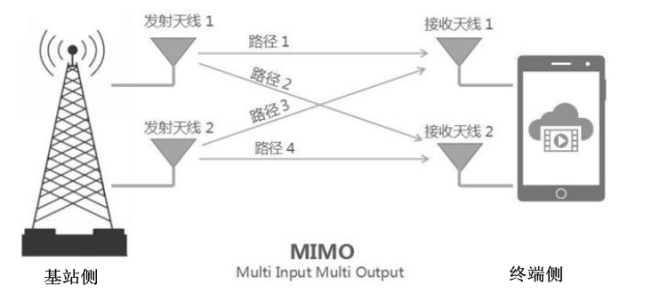

最早出现的是SISO:单输入单输出(Single Input Single Output),基站和手机各一根天线,你发我收,而随之容易想到的是采用两根天线岂不是就能独立发送两路数据,速度翻倍,随后MIMO(多输入多输出,Multiple Input Multiple Output)天线应运而生。如上图所示,为2×2 MIMO,这样基站和手机之间就有4条传输路径了。与单天线系统相比,MIMO天线可提高链路可靠性并降低衰减。

MIMO天线在同一物理外壳中设置两个或两个以上的天线,并设计用于IEEE802.11n/ac Wi-Fi网络。通过使用多个天线,MIMO天线能够在相同无线电发射功率下实现高于单个天线的吞吐量和传输距离。MIMO技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。

最早出现的是SISO:单输入单输出(Single Input Single Output),基站和手机各一根天线,你发我收,而随之容易想到的是采用两根天线岂不是就能独立发送两路数据,速度翻倍,随后MIMO(多输入多输出,Multiple Input Multiple Output)天线应运而生。如上图所示,为2×2 MIMO,这样基站和手机之间就有4条传输路径了。与单天线系统相比,MIMO天线可提高链路可靠性并降低衰减。

MIMO天线在同一物理外壳中设置两个或两个以上的天线,并设计用于IEEE802.11n/ac Wi-Fi网络。通过使用多个天线,MIMO天线能够在相同无线电发射功率下实现高于单个天线的吞吐量和传输距离。MIMO技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。

5G的毫米波天线将额外设计辐射单元。为了产生谐振需要将手机天线配置为特定电长度,如四分之一波长。频率越高,波长越短,天线所需要的电长度就越短,天线尺寸就更紧凑更有利于整合到手机中。如下图的专利文献CN108400426A公开的毫米波天线所示,天线3的尺寸相比于2G-4G的手机天线,尺寸明显缩小。然而毫米波存在剧烈的空间损耗,5G毫米波的波束还需要在特定范围内能够扫描,因此对电磁波具有干扰作用的导电金属外壳即将成为历史,采用3D玻璃外壳的手机将会是未来的主流方向。

纵观手机天线的发展,其技术改进一直是被用户的需求所推动,并综合各种因素的考虑作出平衡的设计。虽然我们越来越难以注意到手机天线的存在,然而在即将到来的5G时代,其仍将扮演重要的角色。

[1] C. Rowell and E. Y. Lam, "Mobile-Phone Antenna Design," in IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 54, no. 4, pp. 14-34, Aug. 2012.

[2]L. J. Chu, "Physical limitations on omni-directional antennas", J. Appl. Phys., vol. 19, pp. 1163-1175, Dec. 1948

[3]R. C. Hansen, "Fundamental limitations in antennas", Proc. IEEE, vol. 69, pp. 170-183, Feb. 1981

[4]J. S. Mclean, "A re-examination of the fundamental limits on the radiation Q of electrically small antennas",IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 44, NO. 5, May 1996

作者简介