于洋:地域美术研究与地域画派建构刍议(摘录)

一、时间性与空间性:地域美术研究的两个维度

地域性首先是一个空间概念,而其内涵又绝不止于空间上的界定。空间层面不同的地域性往往有着惊人的一致性,或者说不同的地域往往展现了同一现象或事物的多个侧面。值得注意的是,以往很少有学者从时间的角度去考察过地域性,似乎地域性只是时间之外的某种与之二元对立的范畴,是独立于时间之外的另一种不相干的维度。然而当我们回顾艺术史,就会发现“地域性”中已然包蕴了时间的概念,例如,当今天我们谈到“青铜时代”不正是包含着一种地域性?“魏晋风骨”不正是包含着一种地域性?“盛唐气象”不正是包含着一种地域性?虽其作为古代艺术史中某一时段的时代称谓,我们也不能武断地说,魏晋风骨和盛唐气象已经消失了,与今日的中国艺术完全隔断不发生任何关联。反过来,美术史中的“吴门画派”、“扬州画派”、“海上画派”等也以地域之名分别代表了某个时代。同时,这些派别、概念、范畴之所以直至今日依然有效,是因为它们代表着某种风格,具有艺术价值的普适性。正是在这一层面上,艺术史的地域性问题就变得错综复杂,同时也充满着戏剧性。

地域性的研究范畴,实际上已经给出了美术史家所需要的“地点”和“读点”。对于某一研究对象的地域性的选取,发挥的空间有多种可能,很多因素可以纳入其中。特定空间与线性时间的混合,可以在某一项研究中奇妙地展现出来。一项深入的地域美术史研究,应力求发掘并展现出这种时空并置的微妙结构,从中追求一种多样性基础上的共同感。惟其如此,时间维度的历史学含量才能在一项以局部地域为对象的研究中提升其意义。

地域文化的形成是一个长期的过程,它不断发展、变化,但在一定阶段具有相对的稳定性,同时展现了文化在一定的地域环境中与环境相融合打上了地域烙印的某种特性。尤其在当代视角的大文化格局中,地域(Local)、国家(National)与全球(Globle)的概念呈现了空间分类的不同层面,更寄托着文化政治的差异性与由此带来的不同地理版块异质文化之间的互斥与关联。作为空间层面的“地域性”是一个相对性的概念,它可以指一片村落、一处城乡、一个省份、一个国家,甚至地球的东西两方。狭义上的地域美术史研究,则更加强调对于同一文化共同体内部,不同地域板块或地点的各自考察与观照。在这一点上,地域性比国家性或民族性更具针对性和专属意义。因为由于诸多极具地域性特征的民俗、文化及艺术创作是在相对封闭、隔绝的状态中发展演变而来的,尤其在交通条件有限、缺乏文化沟通交融的时代所形成的相异特点,更保留了地域美术的可识别性。这一点在五代时期已经形成的山水画南北两派的风格分类、传统工艺美术史上沿海地区与内陆地域在媒材技法与审美标准上的巨大差异都可见一斑。

二、“画派”与“画坛”:当下美术生态的两层场域

维系一个艺术创作群体的规定性因素有很多,时代、地域、风格等不同属性在纵横多重限定下造就了特定“画派”的个性。如果这种维系因素过于宽疏、泛化,派别的边界过于松散模糊,“画派”也就失去了意义。这种情况在近百年来不同地域画家北上、南下的寓居现象中尤为凸显,“客京”、“寓沪”的画家群体甚至构成了两地画坛的主流力量;而各画派艺术风格边缘的模糊性,及不同文化集群之间的相互影响,也造成了画派分野的相对性。另一方面,派别的确立也往往意味着不同观点主张之间的对立与纷争,其中常常裹挟着人事纠葛或各方面的利益诉求;尤其在艺术市场的影响下,也不乏一些画家为了名利而拉帮结派,急于“定位”,这些“急就”“草创”的“画派”当然也难逃被历史快速淘汰湮灭的命运。在笔者看来,从学术研究与文化建设的角度,以往对于地方画派乃至地域性美术的习惯性认知,大致存在着以下几个容易走入的误区:

其一,方法论的“范式”误区。在大多数情况下,地域画派的个性特征,与其可能达成的普适性范式,并非直线对应的关系。任何先入为主地“套用”既有方法论模式来建构或总结一个特定的地方画派风格,都可能无法准确发掘该地域美术的核心特点。因此,在“小中见大”的同时,秉持“同中求异”的精神,即在建构普遍联系的同时保持相对的独立性与个案性,也正是地方画派建设的普适价值所在。

其二,初衷上的地方保护主义与“家乡偏好”。画家群体的“故乡情结”很容易成为建构一个“画派”的动力来源,这种源于集体无意识的乡土情感本无可厚非,也确为一种可贵的文化使命与伦理情操,但正如身在此山中而无法尽览全山,乡情一念存心也便难以保持一种理性客观的中立态度;如果这种立场又与某种文化权力甚至经济利益相对接,其后果更可想而知。

其三,过度强调地域文化性格对于地域画派的影响。地域画派的建构稍有不慎便会陷入地缘决定论的极端,即过度放大地域决定艺术个性的绝对性。事实上对于一个地方画派而言,在地理交通与文化交流日益便捷的今日,地域性不过是某种特定的资源与背景,而非影响艺术创作的最重要因素。

其四,地方画派建设与地域美术研究的“主流皈依”情结。尤其在对于当代美术现象的研究上,这一情结与文化权力与艺术研究的话语权有关。面对现当代中国的地方画派,一些学者与批评家试图通过推广某一地域的艺术家、画派来进入美术史的主流叙事。这种趋向的结果是,片面地回避地域性特征导致了叙述模式与价值标准的趋同,一些原本珍贵的具体研究,一经“升华”,反而失却了它原初的优势和独特味道。

从传统的地域“画派”,到辐射南国的省级画院,追溯新中国成立后70余年的发展历程,以广东地域的画派、画坛、画院发展生态来看,自1953年广州兴起的“国画座谈会”,到1959年广州国画院筹委会成立,再到1962年广东画院在此基础上正式成立,走过70载历程的广东画院发展历程,也承载着广东画院、岭南画派的学术厚度、历史维度与艺术温度。“画派”“画坛”与“画院”,在广东画院的发展过程中形成了相对完整、清晰的汇聚和交集,也展现了“画院”这一体制,在新中国美术发展史上对地域美术格局发展起到的重要作用和推动价值,及其连结“画史”与“画派”、建构“画派”与“画坛”的文化意义。

(于洋 中央美术学院教授、科研处处长、博士生导师,中国美术家协会理事)

作品欣赏

吴昌硕

菊花

123cm×54cm

纸本设色

1882年

广东画院藏

————

款识

秋容不一,其英可餐。我方对酒,霜鳌堆盘。

千子四月吴昌硕。

钤印

吴俊之印、吴昌硕壬子岁以字行

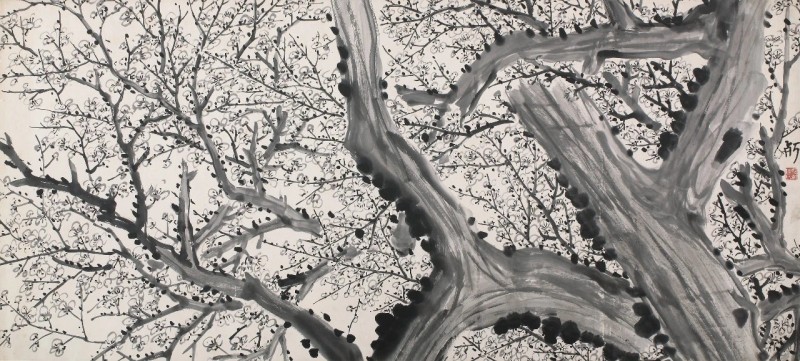

陈师曾

梅花

64.5cm×142.5cm

纸本水墨

约1910年—1920年

广东画院藏

————

款识

朽。

钤印

豫章陈氏

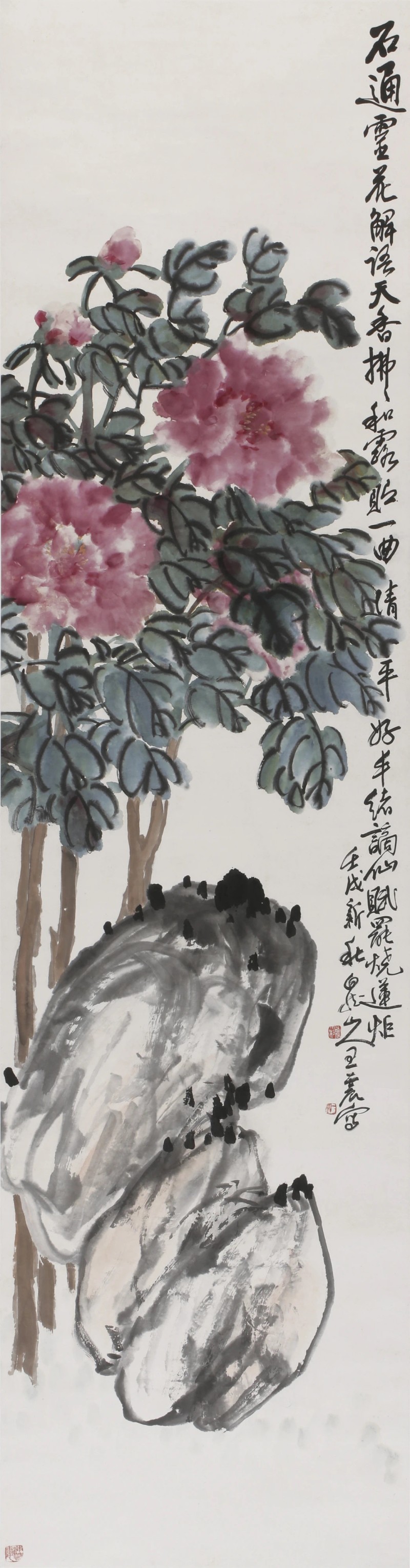

王一亭

牡丹

180cm×47cm

纸本设色

1922年

广东画院藏

————

款识

石通灵,花解语,天香拂和露,哈一曲,清平好手绪谪仙,赋罢烧莲炬。王戌新秋白龙山人王震写。

钤印

王震大利、一亭、海云楼

黄宾虹

山水

92cm×34.5cm纸本设色

1950年

广东画院藏

————

款识

浮青万叠山,一折累千级。悬梯绝壁飞,云房天咫尺。眉道中紀游。戊子八十五里为君华先生,宾虹重题。

钤印

黄宾虹、冰上鸿飞馆

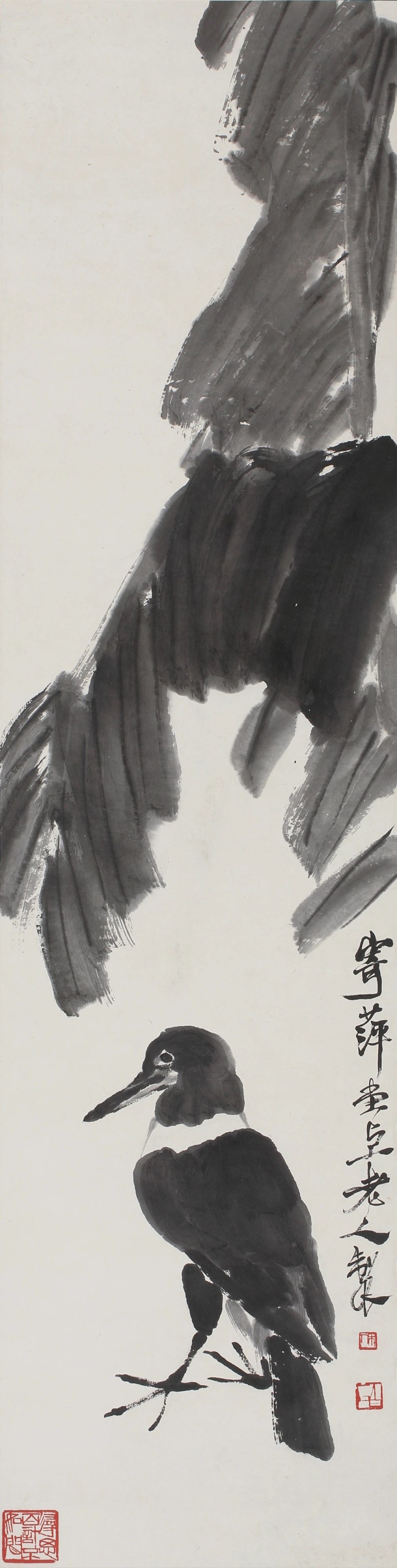

齐白石

芭蕉与乌鸦

137cm×34cm

纸本水墨

广东画院藏

————

款识

寄萍堂上老人制。

钤印

木人、白石、寻思百计不如闲

李铁夫

渔村唱晚

135.5cm×68cm

纸本水墨

广东画院藏

————

款识

渔村唱晚,响穷彭蠡之乡。写于元旦后,铁夫。

钤印

铁夫、李玉田印

高剑父

傲霜

67cm×32.5cm

纸本设色

1922年

广东画院藏

————

款识

傲霜。云舒兄嘱画。壬成小阳月,弟剑父。

钤印

高侖之銶、男儿生不成名身已老

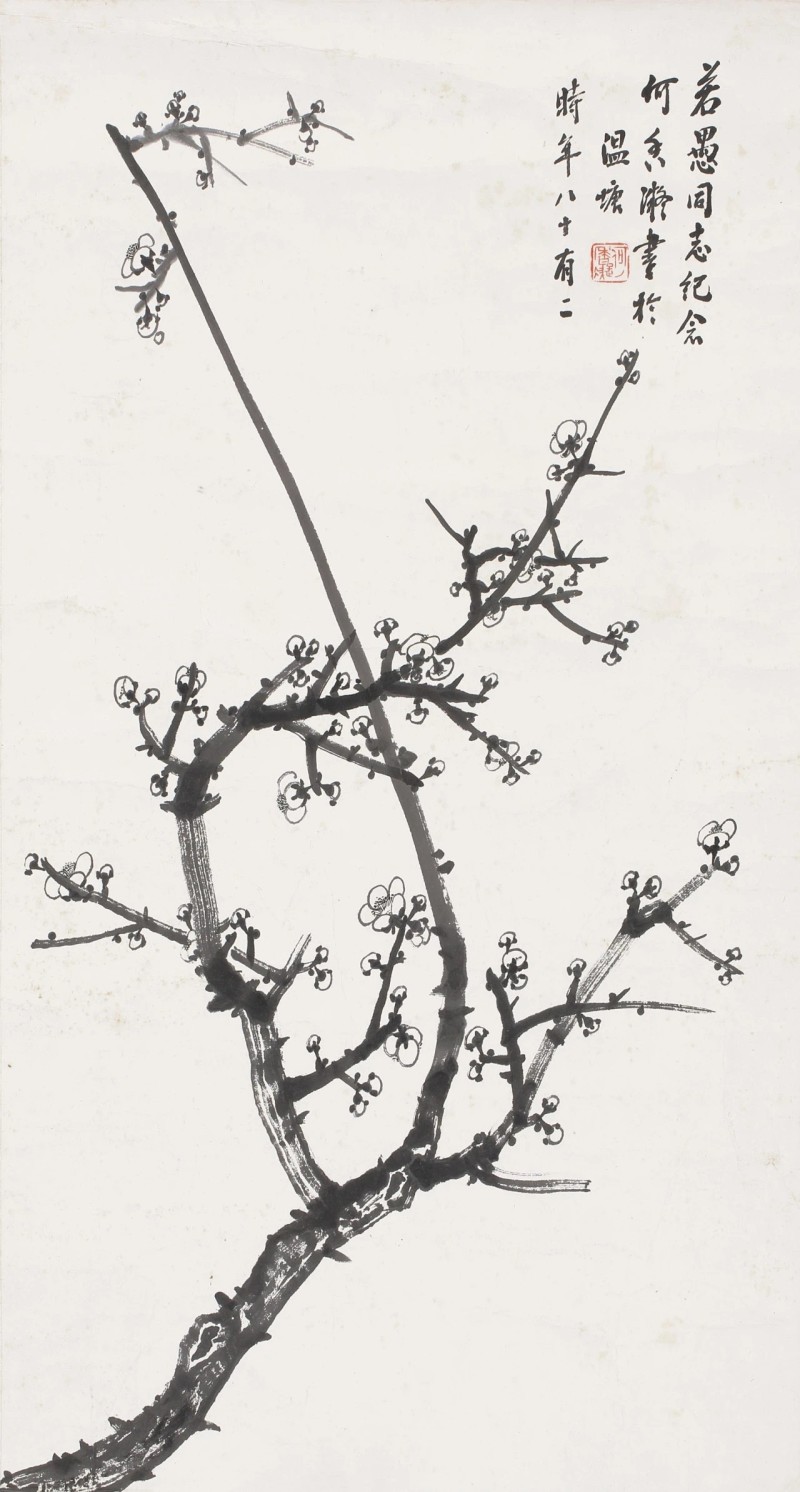

何香凝

梅花

65.5cm×35cm

纸本水墨

1960年

广东画院藏

————

款识

若愚同志纪念。何香凝书于温塘。时年八十有二。

钤印

何香凝

陈树人

木棉

61cm×78cm

纸本设色

1942年

广东画院藏

————

款识

卅一年秋,陈树人写。

钤印

树人之印

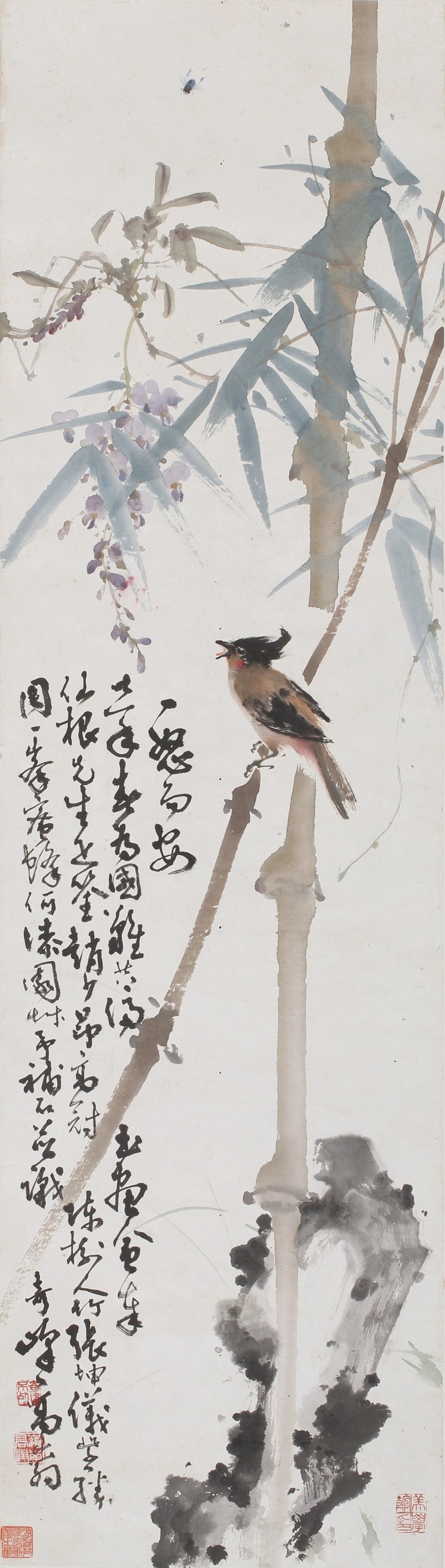

高奇峰、陈树人、张坤仪等

花鸟

116cm×32.5cm

纸本设色

1932年

广东画院藏

————

款识

一怒而安。廿一年春为国难共济书画会,奉李仙根先生雅鉴。赵少昂高冠,陈树人竹,张坤仪紫藤,周一峰蜜蜂,何漆园草,予补石并识。奇峰高。

钤印

奇峰不朽、岭南高翁、国难共济书画会之章、美学馆印

关山月

山水

52.5cm×29.5cm

纸本设色

1948年

广东画院薇

————

款识

超观先生方家雅命。戊子初秋岭南关山月客海上。

钤印

岭南布衣、山月

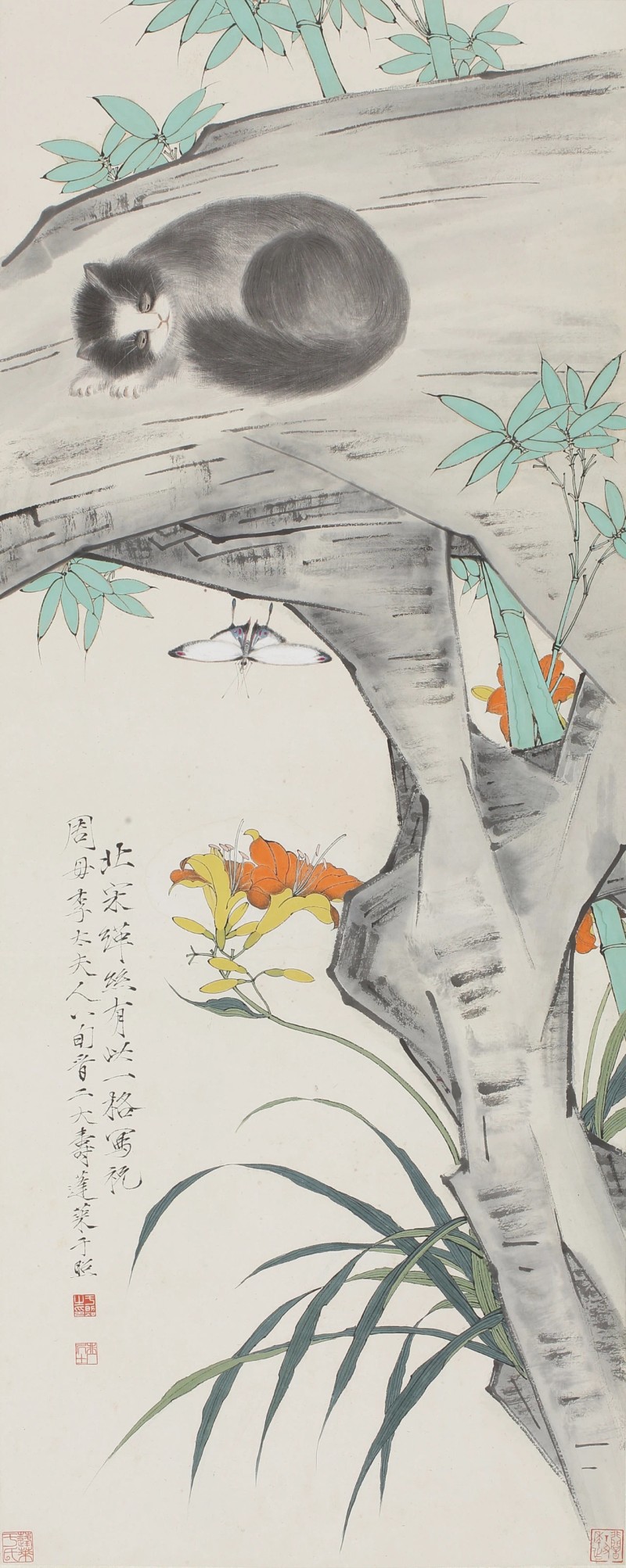

于非闇

猫蝶图

116.5cm×47cm

纸本设色

1937年

广东画院藏

————

款识

北宋缂丝有此一格,写祝周母李太夫人八旬晋二大寿。蓬菜于照。

钤印

于照之印、非厂居士、蓬菜于氏、非間丁丑年作

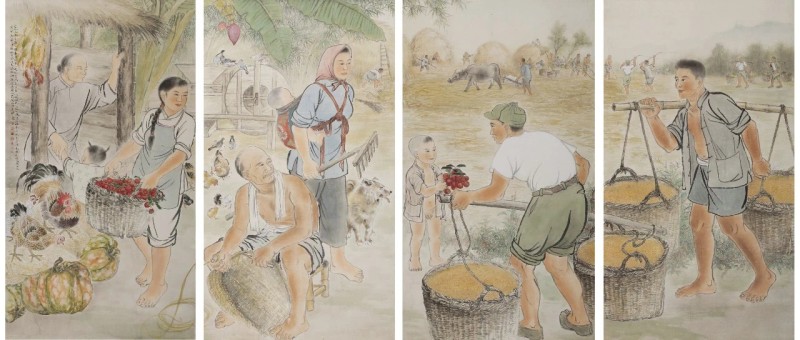

方人定、关山月等

丰收农忙图

173cm×96cm

纸本设色

1950年

广东画院藏

————

款识

一九五零年广州国画同人方人定、阮曼鸿、李云、李永超、胡根天、容大块、陈凝丹、麦汉永、麦汉兴、麦非、彭素文、黄雨农、黄棨、黄鼎苹、黎雄才、蔡迪支、蔡敬翔、赵崇正、苏卧农、关山月集体之作。

钤印

雄才、鼎苹、人定、陈凝丹

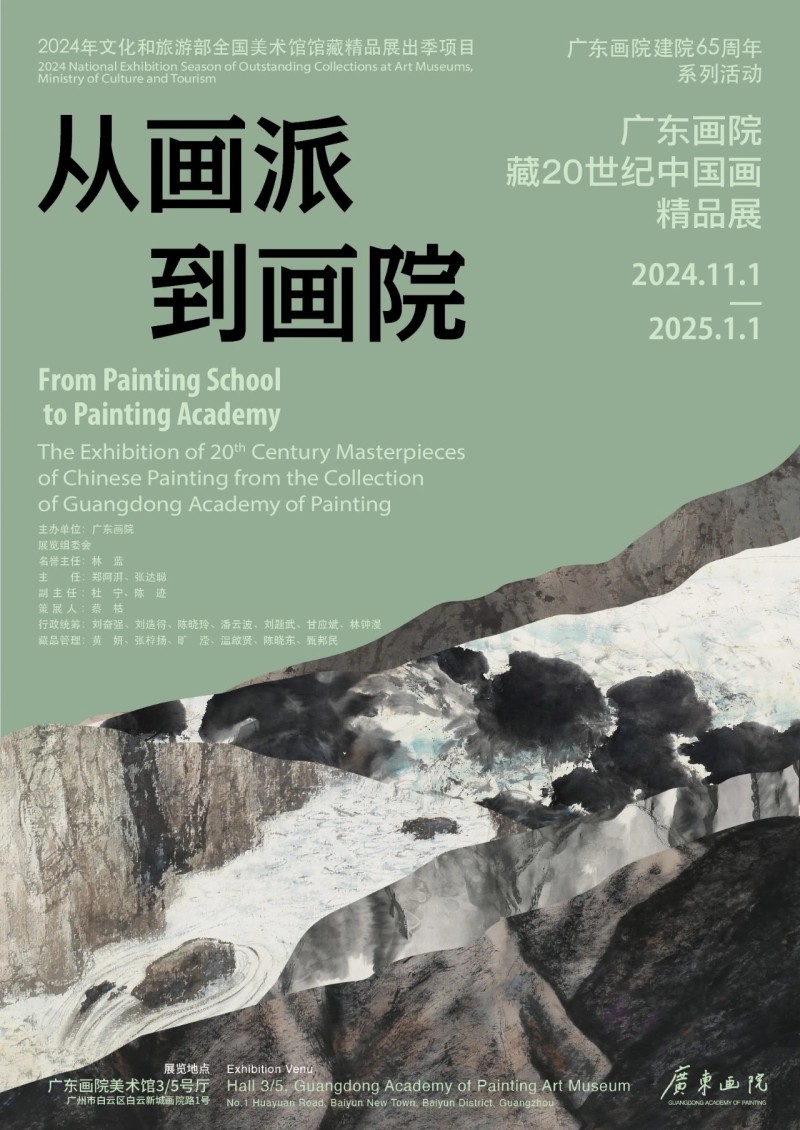

2024年文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目

广东画院建院65周年系列活动

从画派到画院

——广东画院藏20世纪中国画精品展

主办单位:广东画院

展览组委会

名誉主任:林 蓝

主 任:郑阿湃、张达聪

副 主 任:杜 宁、陈 迹

策 展 人:蔡 祜

行政统筹:刘奋强、刘造得、陈晓玲、潘云波、

刘题武、甘应斌、林钟漫

藏品管理:黄 妍、张梓扬、旷 滢、温啟贤、

陈晓东、甄邦民

展览时间:2024年11月1日-2025年1月1日(逢星期一闭馆)